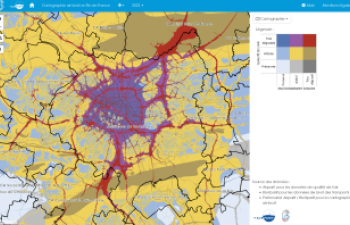

Nouvelle cartographie air-bruit en Île-de-France

C’est la première cartographie croisée de la qualité de l’air et de l’environnement sonore au sein de la région Île-de-France. Le 28 mai, Bruitparif…

PPBE : du nouveau pour accélérer la procédure

Un projet de décret modificatif vient adapter les modalités de mise à disposition du public des projets de PPBE (Plans de prévention du Bruit dans l'…

La Commission européenne demande à la France de se ressaisir

La Commission européenne met la France en demeure de se conformer aux règles européennes, au motif de la non-adoption de plans d'action contre l…

Actualisation du guide opérationnel pour la rédaction d'un CCTP pour cartes de bruit et PPBE

Acoucité a mis à jour son modèle de Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour les agglomérations devant établir une Carte de Bruit Stra…

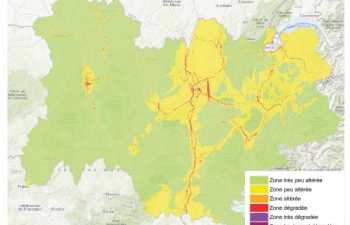

ORHANE, outil de co-exposition « Air et Bruit » évolue

Acoucité et ATMO Auvergne-Rhône-Alpes annoncent la mise à jour du nouvel outil ORHANE ! ORHANE est une plateforme permettant une meilleure prise en c…

Le PPBE de Bordeaux-Mérignac soumis à l'avis du public

La consultation du public sur le projet de PPBE de l'aéroport Bordeaux Mérignac sera ouverte pendant deux mois. Le public a du 19 avril au 2 juille…

Le PPBE de Tarbes soumis à l'avis du public

La consultation du public sur le projet de PPBE de Tarbes sera ouverte pendant deux mois. Le public a jusqu'au 24 juin 2023 pour soumettre son avis…

Le PPBE de Toulouse Blagnac soumis à l'avis du public

La consultation du public sur le projet de PPBE de l'aéroport Toulouse Blagnac sera ouverte pendant deux mois. Le public a du 23 mars au 23 mai 202…

Cartes de bruit et PPBE : Besançon et Limoges désormais concernées

Toutes les grandes agglomérations françaises doivent établir des cartes de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). La li…

Et vous, comment utilisez-vous Ambiciti, l'appli collaborative de suivi du bruit ?

Ambiciti permet à chacun de mesurer l'intensité sonore ambiante et de participer à la production de cartes de bruit dont la résolution est à l'échell…

Moins d'autorités compétentes pour une meilleure efficacité

Les Ministères chargés de l’Environnement et de l’Intérieur publient la nouvelle liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants chargées de la…

Du calme en ville : aménager en faveur du bien-être

Le CEREMA vient de publier un nouveau guide sur le calme en zone urbaine, et sur l’intérêt de le développer et préserver. Il s’appuie sur les retours…

Consultation publique sur le deuxième PPBE de Nice-Côte d'Azur

La consultation simplifiée du public sur le projet de deuxième PPBE de la Métropole Nice Côte d'Azur sera ouverte à partir du 6 février 2017, pour un…

ORHANE, outil de co-exposition «Air et Bruit»

Acoucité et ATMO Auvergne-Rhône-Alpes annoncent la mise en ligne du nouvel outil ORHANE ! C’est une plateforme permettant une meilleure prise en comp…

Bruitparif : nouvelle version de sa plateforme « Rumeur »

En juin dernier, l’Observatoire du Bruit Francilien Bruitparif a lancé une nouvelle version (2.0) de sa plateforme « Rumeur ». Elle sert d’outil de c…

Cartographie stratégique du bruit des transports : la région de Bruxelles-Capitale relance un marché public

Sous la coordination de Bruxelles Environnement, le présent marché a pour objet de désigner un chargé de mission qui réalisera les cadastres et la ca…

La Commission européenne lance une consultation pour évaluer la directive 2002/49 sur le bruit dans l’environnement

La Commission a décidé, dans le contexte de l’initiative «Mieux légiférer», d'évaluer la directive sur le bruit dans l’environnement. Via un que…

Observatoire du bruit du Pays d’Aix : bilan 2015

Le Comité de suivi de l’Observatoire du bruit du Pays d’Aix s’est réuni le 5 novembre pour présenter le bilan de ses activités 2015 et les perspectiv…

SoundCity, l’application mobile de mesure du bruit en ville

La mairie de Paris a apporté son soutien à la mise en place d'une application mobile de mesure de la pollution sonore. Après traitement des mesures i…

Le projet de PPBE de Paris en consultation publique

Le Conseil de Paris a approuvé le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Ville de Paris. Le document fera l'objet…